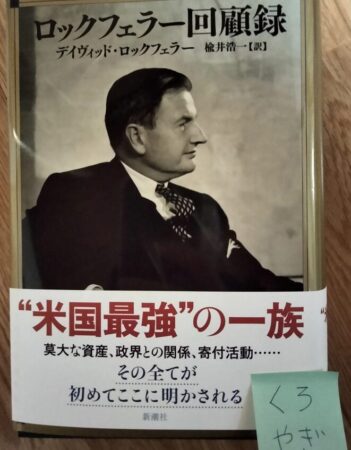

前回に続き、世界最強の男、

デイヴィッドロックフェラーが綴る

ロックフェラー回顧録感想を書いていきます。

前回も書きましたが、本記事には私の主観(及び情報の取捨選択)が入っており、著者デイヴィッド・ロックフェラー氏の意向をそのまま伝えるものではありません。

今回は、デイヴィッドが生涯の戦場として選んだ、チェース銀行に入行するところから、チェース銀行頭取になりグローバル経営を開始するところまでを書きます。

チェース銀行への就職

1946年4月、デイヴィッドはチェース・ナショナル銀行に入行した。

チェース頭取であり、デイヴィッドの叔父(母の弟)にあたるウィンスロップ・オールドリッチの申し出を受け入れての就職であった。以後、35年間この銀行に勤め、1969年から1981年にかけては最高経営責任者(CEO=頭取)であった。人生の大部分をこの銀行に費やしたのだ。デイヴィッドの職業が銀行家、とされているのはこのためである。途中、政治家や大使といった国の要職の地位に就く機会(誘い)は何度もあったが、銀行業に魅力を感じていたデイヴィッドはそれらを自主的に断り続けた。

1945年チュース銀行の総資産は61億ドル、預金高57億ドル、従業員7000人であった(当時と今では物価が違うことに注意)。

20世紀初頭、石油事業で巨万の富を得ていた祖父ジョンロックフェラーは数々の銀行株を取得していた。その中に、チュース銀行もあり、祖父から父へ譲られた所有株は社外発行株式の約10%。デイヴィッドの父はチェース銀行の筆頭株主となっていた。

チュース銀行やナショナルシティバンクは、ロックフェラー所有(支配)の銀行だと呼ばれる。インサイダー取引を行った役員をロックフェラー二世(父)が辞職させたりしている。

入行後まもなくデイヴィッドはチェース銀行の欠点を発見する。それは経営管理の甘さ(財務管理、会計、鞘取売買には長けていたが、人事、計画作成、マーケティング、広報に関しては劣っていた)と、何より国際的な活動をしていないこと(ほぼ米国内でのみ銀行業務を行っているということ)。

入行後、12年間、1957年に銀行の副会長になるまでは、地下鉄で通勤していた。

勤め始めて早い段階で副部長(役員)に就任する。課長たちをまとめ、部長からも礼儀正しく接せられた。軍部で働いていた時も銀行に勤めてからも、共通して見えるのは、出世のスピードが異様に早く、上司や交渉相手含めたあらゆる人がデイヴィッドに好意的である、ということだ。記述を見るに軍部でも銀行でも(いわゆる営業マンとして)、仕事自体は非常にまじめにこなしている。

役員になったデイヴィッドは積極的にチェース銀行の利益拡大に乗り出す。デイヴィッドが行ったことは、銀行のグローバル化、である。デイヴィッドが入行するまで、そして叔父のウィンスロップが頭取になるまでは、チェース銀行は主にアメリカ国内で極めて保守的な銀行業務だけを忠実にやっていた。しかしここにマーケティングや広報を取り入れ、何より国際化(グローバル化)し、海外のチェース銀行支店で現地での企業相手に営業を仕掛けていく、という方法をウィンスロップと共に開始し、それはチェース銀行の利益拡大に大いに貢献した。

ヨーロッパ、ラテンアメリカ、パナマ、キューバ、プエルトリコ、他南米など様々な国々にグローバル展開を図った(支店のない国には支店を出し、既に支店がある国ではそこでの営業に力を入れた。具体的な仕事内容は、各国のチェース銀行支店と、その国の企業とを提携(経営資金の融資)させる新規開拓営業である。そして外国の支店数も増設させた)。

途上国では民間の金融がまるで発達しておらず(企業に資金を融資する存在が国家以外にいない状態)、チェース銀行が企業相手の資金融資ビジネスを持ち込むのに最適であった。

デイヴィッドがチェース銀行に入行することを決めた理由の一つが、叔父(ウィンスロップ)の国際業務に対する理解と熱意(グローバル思想)だった。

国外部の主な機能は、千以上の取引先銀行を含む巨大ネットワークとの関係を維持することだった。すべての取引銀行は、コーヒー、砂糖、金属などの商品の国際貿易融資という基幹業務に密接に結びついている。

引用:ロックフェラー回顧録 169ページ

1952年には、

上級副頭取まで出世する。

(入行して、8年目)

もう一つの本職(ロックフェラー家)

普通の人なら、職業は銀行マン、となるが、そこはロックフェラーである。

もうひとつの本職、とデイヴィッドが述懐するほど、ロックフェラー家の事業も金になっていた。ロックフェラー家が所有する財産と、その財産が生み出す金がとてつもない量であった。それゆえ、一族とのつながりも銀行業同様に重要視していたのだ。

1946年初頭、男兄弟五人が全員ニューヨークに帰り、以前の生活に戻ったとき、父はなおも、ファミリー・オフィスの絶対君主で、数々のロックフェラー慈善事業の定評ある道徳的指導家で、一族の莫大な財産の管理者だった。(中略)父を相手に男兄弟全員で共同戦線を張り、未来へのヴィジョンを一致させる必要がある

引用:ロックフェラー回顧録 184ページ

つまりロックフェラー家には莫大な財産と莫大な収益源があり、それは今は父の管理下にあるが、いずれは私たち兄弟の手に渡る(父は1952年の時点で78歳という高齢)。その時期を早めたい。

そこで無駄な争いをせず、兄弟全員が最も納得のいく形で利益を分け合えるよう協力しよう、とした。

兄弟の中でリーダー格であった次男ネルソン・ロックフェラーのもと、兄弟は頻繁に集まって話し合いをした(デイヴィッドも優秀だが彼は末弟である)。兄弟、特に知恵のあったネルソンは資産家あるあるの遺産争い、骨肉相食む争いをしたくなかったのだろう。兄弟が遺産を巡って争い合うマイナスよりも、一家の十分すぎるほど巨大な資産をみんなが納得いく形で分け合い、成長の糧にした方が個人レベルでも利になると考えたのだ(才覚と野心があるネルソンが次男だった、というのもある意味良かったのかもしれない。彼が長男だったら当然の権利として跡継ぎの自分が最優先権を得ると主張したはずだ)。

5人が団結すると、当時ロックフェラーの支配者だった父すらも恐怖を感じていたようだ。一致団結して反旗を翻されたら、脅威となるからだ(普通の一家ではこんな感覚はあり得ないだろう)。

1940年から開始された兄弟が集まる会合はその後、38年間も続いた。

当初は各々の活動(大学や職場での仕事)を報告し合っていたが、やがて慈善事業の話題が増えた。兄弟一人一人が多数の慈善団体から年次報告書を受け取っていた。慈善団体には、ユダヤ懇請連合、カトリック慈善団体、プロテスタント福祉機関連盟、病院医療研究財団、赤十字社、黒人学校基金連合など様々あった。しかしこれらへの寄贈はプールしておく方が効率的だと考えた。そこで、ロックフェラー兄弟基金を設立した。この団体は、人口問題、自然保護、経済発展、都市問題、科学研究など様々な分野で社会に貢献した。

父が建てたロックフェラーセンターはずっと赤字続きだった。建設費を収益でペイできずにいたのだ。営業損失は父がすべて(個人(ロックフェラー家の)資産から)補填していた。兄弟はネルソン主導のもと、このビルを父から買い取った。5人は各人同額負担で、テナント満員かつ一等地に建つロックフェラーセンタービルほか11棟のビルを所有した。父の代では元が取れなくとも、後々、子々孫々まで考慮すれば、この不動産群は大きな資産価値になると考えたのだ。

5人の兄弟、特に才覚のあるネルソンがまとめる5人に、ロックフェラー2世である父は怯えていた。

兄弟たちは父の財産を確実に手にしていく。5人は法人税や所得税をなるべく支払わないで済むよう不動産所得の優遇税制を利用するなど、節税対策にも力を費やした。ネルソンの才能は下の兄弟には頼もしく、それは同時に長男であるジョン(ロックフェラー3世)にとっては脅威だったであろう。

デイヴィッド自身も、教育機関経営に乗り出し、祖父が1901年に創立していたロックフェラー医学研究を再編し、1965年、ロックフェラー大学を開始させた。ロックフェラー家(ロックフェラー一族)は単なる金儲けの枠を超え、社会を創造していく楽しみを見出していた。もちろん、その数多の社会事業の最高権力者はロックフェラー家である。とにかく金は腐るほどあるのだから、様々な分野に手を出してそこを創造、理想的に改革することが可能だった。

また、デイヴィッドが銀行の副部長であったころ、かの鋼鉄王、アンドリュー・カーネギーの基金である、カーネギー基金の後任者が来て、デイヴィッドをカーネギー基金の役員に任命した。その後任者はアルジャー・ヒスという男で、農務省、司法省、国務省を務めた官僚でヤルタ会談にも加わった。

カーネギー基金の役員になれたのは嬉しかった。役員会にはドワイドDアイゼンハワー、IBM創始者トマスJワトソンなどの著名人が名を連ねていた。このことを兄のネルソンに話すと、ネルソンはヒスがFBI高官からヒスがソ連の諜報員であるという確かな情報を得ている、と忠告してきた。

日和見主義の政治家たちがヒス事件を利用して、ニューディール政策を攻撃し、アメリカの国際的役割の強化に反対して、共産主義が大規模な国際的陰謀の一環として連邦政府に潜入していると主張したのも明らかだ。

引用:ロックフェラー回顧録 199ページ

JPモルガンの前身、チェースマンハッタン銀行の誕生

1953年、ジョン(ジャック)・J・マクロイがウィンスロップの後を継ぎ、米国内最大級の商業銀行であるチェース・ナショナル銀行の会長職に就いた。

戦後は、世界銀行総裁、対ドイツ高等弁務官、チェース・マンハッタン銀行(英語版)会長、外交問題評議会議長、ウォーレン委員会委員、フランクリン・ルーズベルトからロナルド・レーガンまでの歴代大統領の顧問を務めた。

引用:Wikipedia

凄まじい経歴を誇る人物だが、それでもロックフェラー家には終始頭が上がらなかった(部下であるはずのデイヴィッドにもなかなか意見できなかった)と著書から読み取れる。

彼の前々職は世界銀行頭取、前職はドイツ高等弁務官であった(ドイツ連邦首相と協力し、西ドイツ建国と西側同盟加入を取り仕切った)。ジャックとデイヴィッドはあまり良い仲ではなかった(デイヴィッドが副会長に出世した辺りでは許容的だったようだが)。ネルソンはロックフェラー一族の影響力をもってジャックを後任の会長に就かせた。そしてジャックの後釜には弟のデイヴィッドを据えるつもりでいた。ジャックはネルソンの言いなりであることに不満を持ち、その不満は(立場上は部下である)弟のデイヴィッドに対しても現れていた。

次期会長候補として、デイヴィッドに唯一の対抗馬があった。ジョージ・チャンピオンという11歳年上の人物で、銀行内でも飛び抜けて優秀な貸し付け担当者であった(銀行はそもそも資金を顧客に融資するのが本業である)。国中の企業経営者や銀行家がジョージの商才に敬意を払うほどであった。つまり、ジョージは正統派の銀行マンだったということだ。

チェース銀行は、合併、マンハッタンの事業進展、国際銀行化の3つを目標に走り始めた。

1955年、マンハッタンカンパニー銀行を合併吸収し、チェース・マンハッタン銀行が誕生した。本誌にはこの合併が成功した際の記念写真が掲載されており(1956年の写真)、チェース銀行会長のジャック、マンハッタンカンパニー銀行会長のスチュアート、そして次期会長候補のジョージとデイヴィッドの4人が映っている。ジョージは席の後ろに立ち、前側に他三人が座っている。中央がジャックである。この写真の様子や位置関係からロックフェラー家出身であるデイヴィッドの極めて高い立ち位置が感じられる。

この合併でファーストナショナルシティバンクを追い抜き、チェース銀行は世界で2位の銀行となった(1位はバンク・オブ・アメリカ)。

1956年、チェース銀行の新本社となる、チェースマンハッタン銀行の建設工事が始まる。旧弊な経営体制の改変に着手し、合理的な社風を確立させた。また、デイヴィッドは、執行副頭取から取締役副会長に昇進した。ジョージのほうは、頭取兼最高執行責任者に就任した。

チェース銀行トップの座を巡る、保守派VS革新派

保守派:ジョージ・チャンピオン

革新派:デイヴィッド・ロックフェラー

次期会長の座を巡って、デイヴィッドはジョージ・チャンピオンと対立した。ジョージは保守的で、従来のチェースの社風を体現したような存在であった。国内における銀行本来の貸付業務(融資)の上で極めて優秀な成績を打ち出す人材が、ジョージだった。社内の保守層(大多数)はジョージを応援し、改革派はデイヴィッドを支持した。

デイヴィッドは当然グローバル志向であり、チェースの顧客を、アメリカだけでなく世界全体にしたいと考えていた。銀行という存在に、今以上の可能性を見出し、世界レベルでの金融サービスを提供したいと考えた。

1957年には投資銀行家を雇い、チェース国際投資会社を設立し、デイヴィッドはその会長に就任した(この時点で数多の組織の重役を務めている)。ジョージ派閥は、従来の銀行本来の業務、アメリカ国内企業への貸付のみを行い、デイヴィッド派閥は、国内外問わず、経営開発、マーケティング、営業に力を入れていった。グローバルな銀行を目指したのだ。

現会長のジャックはこの二人にあまり口を挟まなかった。恐らく心情的には正統派のジョージに賛意していたのだろうが、デイヴィッドは(自身を重用してくれた)ロックフェラー一族であるため、忖度せざるを得なかったのだと思う(この時点でデイビッドは既に事実上、会長と同等かそれ以上の立場にいた、と思われる)。

ただ、競合のバンクオブアメリカやシティバンクもまた国際化への道を積極的に歩んでいたため、ジョージのやり方のままだと他行に後れを取っていた可能性も高いと言えた。

チェースの国外進出は、社会的に良いと思われる面もあった。アメリカ以外の多くの国、特にブラジル、イラン、ナイジュリアなど途上国では金融(銀行の貸付業務)が未発達であり、そこの事業者は事業をするにあたって銀行からの融資をスムーズに受けられないことが多かった。チェースが国際化し、海外に多くの支店を持つことによって、これらの問題を解消することになる(資金を調達し、(例えば工場建設など)事業に取り組めるようになった)。

1960年、現会長であるジャックは退職予定を控えていた。そして、次期会長がチェースの重役会議で選任されることになった。保守派の多い重役会は、ジョージを推した。正統派の彼こそが真の銀行家であると評価された。重役会はデイヴィッドの革新的な経営が必要であると認めつつも、会長としては、基礎業務である(貸付先の)信用調査や貸付分野で確固たる実績を残してきたジョージが優れているとした(そこ(貸付業務の優秀さ)はデイヴィッドも認めている)。

だが、デイヴィッドは引くつもりはなかった。前会長は自分の叔父、現会長は兄ネルソンの事実上配下、だがジョージは違う。

またジョージが会長になれば、チェースは保守体制になり、それは彼の任期分終わらなくなる。それでは他行との国際競争に敗北してしまうと考えた(つまり、チェース銀行自体が終わってしまうと考えた)。保守派は国内貸付の首位維持に力を傾注しているが、それでは二流の金融機関になってしまう。デイヴィッドは、チェースを一流の国際銀行にしたいのだ(そのためにはグローバル化は避けて通れない)。そこでデイヴィッドは、ジョージが会長になり、彼に強い権限を与えるなら自分はチェース銀行を辞めると主張した。自分と正反対で、入行当初から幾度となく意見でぶつかってきたライバルのジョージが会長になれば、デイヴィッドのチェース内でのグローバル的な行動は大きく制限されてしまうことが予測できた(ジョージはロックフェラーの名に忖度しない(物怖じしない)極めて稀有な人物だったのだと思う)。

重役会は二人の対立を納めるため、会長はジョージに、頭取と経営委員会会長をデイヴィッドにし、共同最高責任者、という立場にして、銀行の大きな方向性を決定する際にどちらか一方の独断では出来ないことにした。デイヴィッドはジョージは一度も面と向かって話し合わなかった(二人の溝は相当深かったと思われる)。が、最終的には、それで合意署名が成された。

しかし、経営方針が真逆の二人が共同経営者になっても、上手くはいかなかった。デイヴィッドは本来戦うべき相手はジョージではなく、国際化を図ろうとしているシティバンクやバンクオブアメリカと言った競合他社なのに、と苦言を呈している。でなければ、チェース銀行が生き残っていけないからだ(他行が国際化し、巨大になればいずれは食われてしまう(吸収合併される)=その時点で結局、国際化路線への方向を、【従属した立場で】取らされることになるのだ)。

【この、デイヴィッド(革新派)とジョージ(保守派)のどちらが正しいか、は未だに答えの出ていない問題である。】

またデイヴィッドは、1948年に母を、1960年に父(ロックフェラー2世)を失くしている。両親に対する思いも、著書のかなりのスペースを割かれて綴られているが、本記事では抒情的な箇所はほぼ省略している。気になるのは父の遺産についてだろう。遺産は、子供たちと、母の死後再婚した20歳くらい年下の妻に渡った。父は所有資産を如何に(子供たちが)相続税を払わず子供たちに残すかを考えてくれていた。1934年辺りから生前贈与を計画的に行い、相続税を少しでも払わないで済むようにしてくれた。

野心家であった兄のネルソンは父の死後野心を拡大し、政治家としての地盤をひたすら固め、テレビを主とするメディア戦略を利用し、ロックフェラーの資金を背景に、自己の目標であった米国大統領に向かって突き進んだ。しかし党利党略を誤り、あと一歩及ばず、ネルソンは副大統領の地位に甘んじることとなった。デイヴィッドは兄の才能をとにかく褒めている(私の感想だが、恐らく他の兄弟は自分より劣っていると見ているが、ネルソンのみは自分と同等かそれ以上だと認めている)。一方でネルソンは人間としては気分屋なところがあり、他人に対し高圧的な態度に出ることも多かったという。

グローバル(国際)銀行を作る

世界各国の国際化、経済の発展により、借り入れ需要が高まった。つまり、各国の企業が国家の枠を超えて金儲けをしようとするため(アメリカに限らずヨーロッパや日本の企業も)、これまでより大きな運転資金が必要となった。

グローバル化に対応し、多国籍銀行となるため、1950年代~1960年代、デイヴィッドは世界各国を飛び回った。そして多くの要人との会合を持った(その要人のほとんどは個人的にも知己である仲だった)。その中には企業・国家組織だけでなく、非営利団体も多く含まれていた。そしてそれらの行動(知的好奇心の探求とビジネス)をデイヴィッドは楽しんでいた。

数の上でも質の上でも、デイヴィッドの交友関係は常に恵まれていた。例えばネルソンのツテで南米最大の保険会社の会長が欲している情報や、そういった要人とのアポイントメントを取ることができた。会長は自社の株式の51%を売却したがっており、それをチェースに買ってもらい経営管理を任せたいという。むろん、新興国であるブラジルの情勢に不安はあったが、デイヴィッドはリスクを恐れず決行した。このほか、ブラジル中央銀行総裁や、ヴェネズエラ銀行頭取などとも取引をし、途上国の銀行の株式を買い入れ、途上国の銀行の支配権を握ることに(ようするに買収)成功している。だがすべてが円滑なわけではなく、各国の規制や、ポピュリズム政治家、国家主義者などとぶつかることもあった。

カナダもまた、美味しい市場であった。父の人脈を通じて多くのカナダの実業家や政治家、との良好な関係を持った。他国の銀行を支配下に置けば(株式を買収すれば)、その銀行と取引している企業をまとめて顧客に出来るわけだ。

著書を読む限り、デイヴィッド自身(環境がすこぶる優遇されていたことを踏まえても)エリートビジネスマンとしての才覚はあったのだろう(他の兄弟を見ると、内向的な性格の、支配者向きではない人物もいる。デイヴィッドは副大統領になったネルソンの次に成功していると言っていい)。そこに、ロックフェラー一族であるという強大なバックアップが加わり、このような無双営業が可能だったのだと思う(ある意味、チートスキルを持って異世界転生した主人公を思い浮かべてしまう)。

ライバル銀行のシティバンクなども他国の(自行よりも弱い)銀行を買収していっていたため、この競争にジョージでは勝てなかった、というか、ジョージは国際競争に参加すらしなかったのだから。ジョージは国内での貸付事業以外には関心を示さなかった。

詳細は省略するが、デイヴィッドは、ブラジル、カナダのほか、ヨーロッパ、アジア、アフリカその他様々な地域で営業活動に獅子奮迅し、それらの多くを実らせ、チェース銀行を国際的に巨大化させていった。主なやり方は資金力にものを言わせた銀行株の買い占めである(アメリカの巨大マネーを持った銀行が、他国の地域を管理する銀行を支配下に置いていく……いわばマネーの侵略、ともいえるのではないか)。

ベルギーでは、ブリュッセル銀行から、その子会社の商業銀行株も49%を買収した。また、チェースは、オランダ全域に60を超える支店を保有するオランダ信用銀行の株も30%取得した。アイルランド銀行の合併事業も始め、オーストリアやスイスでは、複数の銀行の株式を過半数、または全部取得した

引用:ロックフェラー回顧録 266ページ

版図の広げあい。まさに、戦国時代の日本さながらだ(それの世界版だ)。ただし、使う武器は銃や剣ではなく、マネーである(無論、アメリカという世界最大の暴力が背景にあってこそ、だ)。より強大なマネーを持つものが、それ以下の規模のマネーを食いつくしていく。

デイヴィッドはこれと同様のことをアジア、アフリカなどグローバル規模で行った。チェースだけではなく、シティバンクやバンクオブアメリカなどが競い合って。アジアにおいては、インド、シンガポール、バンコク、香港、日本、ジャカルタ、マレーシア、ベトナム、韓国で、アフリカではナイジュリア、リベリア、などで地域進出を拡大した。

デイヴィッドは事業拡大、とりわけチェースを投資銀行として強化するため、様々な有力銀行の頭取と交渉している。

ロスチャイルド銀行(デイヴィッドとは元々友人の関係だと書かれている)、西ドイツ銀行、スイス、スウェーデンの銀行(ヴァレンベリ家)など。

国際諮問委員会(IAC)創設時には、ロイヤルダッチシェルの持ち株会社、フィアットグループ、ローヌ=プーランク社、日本の経団連会長(石坂泰三)、インドの鋼鉄会社会長、J・R・D・ターター、海運王Y・K・パオ。アメリカ側でもキャタピラー社、ダウ・ケミカル社、ジョン・ディア社、ヒューレット・パッカード社など、グローバルな人脈を強固にしていった。銀行家や実業家以外でも、Cダグラスディロン、ローリー・ウォーナー、ヘンリーフォード二世、サイラスヴァンス、キャリントン卿、ヘンリー・キッシンジャーなど当時世界トップクラスの顔ぶれが参加した。

1960年代チェース銀行は躍進し、60年代初頭には11社しかなかった外国支社が、60年代末には73社まで増えた。支店網はアメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリアに及び、デイヴィッドが望んだチェース銀行の国際化は成功したといえた。

先進国や新興国の多くに支店を展開できた。

1969年、共同経営者(で入行以来ライバル)だったジョージが退職した。

ついにデイヴィッドは(入行23年目にして)、チェース銀行会長となり、最高権力者となる。

チェース会長(頭取)になったデイヴィッドは、更なる国際化を必要とした。またアメリカ人(国籍)にこだわらず、優秀な外国人を行員にする人材獲得に意欲を見せた。加えて本来の貸付業務だけでなく、あらゆる金融サービス(主に金融商品販売)を提供できる銀行にしたかった。そして、マーケティングにより一層の磨きをかける。より一層利益の出せる銀行にならなければならないとした。

事務作業の改革も必要とした。コンピュータ技術を駆使して事務作業の効率化を大幅にアップしたいと考えた(1960年代初頭にはほぼすべての銀行業務がコンピュータ化された、がまだまだIT化には、開発余地があった)。

最後に、社会的責任も大切だと考えた。銀行の公的役割をきちんと担うべきだ。デイヴィッドは公的な社会観も持っていたと書いてある。教育制度の充実、失業率の改善、天然資源の汚染改善、交通機関のメンテナンス、住宅整備、無益な公共施設の排除、すべての人に平等な機会を与える、(世代間や人種の垣根を超えた)様々な人々の繋がり、などだ。デイヴィッドは、国家という枠組みに縛られない思想の持ち主である。

晴れて米国金融界の王となったデイヴィッドだが、世界に目を向ければ、困難な問題がまだ残っていた。それは、共産主義最後の砦である、ソ連と中国である。

次回は、デイヴィッド・ロックフェラーとソ連・中国・中東について。